Un peu d'histoire ... Au Xème siècle, il y avait déjà à Flavigny une église dédiée à Saint-Hilaire, à l'emplacement de l'église actuelle. Cette église était construite à proximité du bac qui permettait le passage de la Moselle sur la route de Charmes à Toul. Deux embranchements partaient de là : le premier vers la vallée du Madon (par Pulligny et Ceintrey), le second vers la vallée de la Meurthe (par Azelot et Varangéville). Le ban de Flavigny appartenait alors à Othon 1er, roi de Saxe. Il en fit don à Bérenger, évêque de Verdun, qui, en 952, transmit au moine Humbert « la pêcherie de Flavigny" ... et la ville de Flavigny avec son église Saint-Hilaire, ses moulins, ses prés, ses forêts et 26 familles de serfs ». Humbert envoie alors Rainulphus à Flavigny, pour y fonder une «grange» ou «celle ». A cette époque, l'église Saint-Hilaire dépendait du diocèse de Toul. Vers 1085, Pibon, évêque de Toul, fait donation des revenus de l'église à la "grange". Lorsque la «grange» est érigée en prieuré, vers 1130, le prieur devient à la fois souverain temporel et curé de Flavigny. En 1343, le prieur Gérald de Bazaille accorde leur charte communale aux habitants de la ville haute et basse. Désormais Flavigny aura son maire, ses échevins... et son curé, mais sous la juridiction du prieur. Le curé devra se contenter du tiers des offrandes faites par ses paroissiens ! Les conflits ne manquèrent pas, au cours des siècles , entre les prieurs et les curés... jusqu' à interdire l'accès de l'église aux religieux pour la procession de la Fête-Dieu (en 1667 et 1694). La réconciliation fut l'œuvre de Dom Vassimont (prieur de 1712 à 1733). Des réparations furent faites dans l'église paroissiale par Dom Cellier, en 1752, pour la somme de 1.650 livres.

1789 - 1823 A partir de la Révolution, les registres des délibérations du Conseil Municipal nous fournissent des renseignements précieux . En voici quelques-uns. En janvier 1792, des brigands menacent d'enlever les plaques d'argent qui ornent les châsses de St Firmin et de Ste-Emérite, alors déposées dans l'église. Des patrouilles sont organisées chaque jour, de 7 heures du soir à 6 heures du matin pour les protéger. La même année, la municipalité fournit la poudre nécessaire pour tirer des coups de fusil à chacun des reposoirs de la Fête-Dieu. En 1793, on organise une procession en l'honneur de Saint-Firmin : la châsse est transportée depuis l'église jusqu'au hameau appelé le Paquis. Trente citoyens de la garde nationale, en armes, accompagnent le corps du saint et montent la garde pendant les trois jours de fête. Quelques semaines plus tard, exposition pendant neuf jours des reliques de St-Firmin et neuvaine pour demander la pluie : « il est temps de recourir à Dieu pour implorer sa miséricorde et pour le prier de daigner nous envoyer une pluie fertile pour faire revivre les dits biens desséchés qu'il a bien voulu faire germer pour la subsistance de ses créatures..." Sous la terreur, le tableau change; on enlève les cloches, les orgues et les tableaux de l'église, pour les déposer dans les magasins de l'Etat . On vend les débris des croix démolies sur les routes et les chemins. Le curé Salmon démissionne et est remplacé par le sieur Jean-Baptiste Lénin... lequel a déclaré qu'il se propose d'exercer le ministère du culte connu sous la dénomination catholique, apostololique et romaine, dans l'étendue de cette commune et a fait acte de soumission aux lois de la République" . Des voleurs démolissent la pierre de taille de la fenêtre de la sacristie, cassent les barreaux de fer, brisent la vitre et enlèvent deux calices et la coupe d'un troisième, deux ostensoirs, deux belles nappes de lin. Ils arrachent la serrure de la porte de la sacristie, s'introduisent dans l'église et enlèvent dans le tabernacle le ciboire contenant les hosties consacrées. La Révolution passe. L'Empire s'installe. La vieille église Saint-Hilaire se révèle trop petite pour la population et surtout, elle est dans un état de délabrement inquiétant. Aussi, à partir de 1809, on parle de la réparer et surtout de l'agrandir. Les discussions trainent en longueur. En 1818, on projette de construire «une église capable de contenir le nombre d'habitants, vu que celle qui existe peut à peine en renfermer la moiers ni de voûte. C'est une grande salle avec un plafond plat, une seule nef (les bancs sont posés à même le ciment du sol). Le chœur est moins élevé : une seule marche le sépare de la nef. Les murs sont nus : il n'y a ni boiseries ni stalles. itié». On reprend le projet en 1820 et on se décide en 1822. Le Sieur Jeandel, ingénieur à Nancy, est chargé de réaliser le projet. Le devis qu'il présente s'établit à la somme de 19.550 francs. Le 9 juin 1823, on transporte le mobilier de l'église à la chapelle du Prieuré et, en juillet de la même année commence la démolition de l'église vieille de neuf siècles.

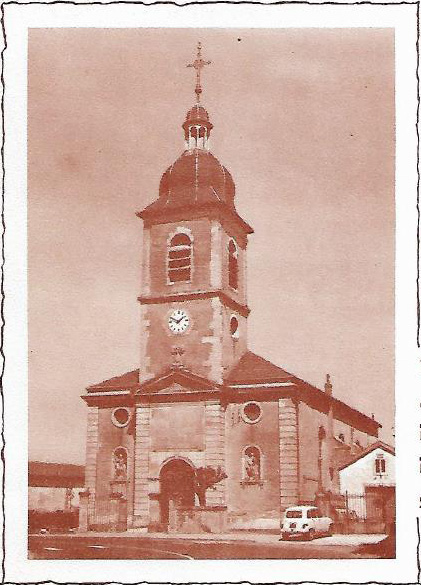

Construction et bénédiction de la nouvelle église Les travaux dureront trois ans. On abat les ormes qui gênent l'entrée. La commune souscrit un emprunt de 12.000 francs pour financer la construction. Il ne reste plus que la petite cloche de l'ancienne église : on décide de la refondre "en y a joutant une certaine quantité de matière afin qu'elle soit proportionnée à l'étendue du village". On réparera les bancs de la nef entreposés au presbytère. Cette église de 1826 est assez différente de celle que nous connaissons : pas de pil Le curé de Flavigny était alors Léopold Baillard, celui dont Maurice Barrès devait penpétuer la mémoire dans la "Colline Inspirée". Les archives de la paroisse possèdent le «procès-verbal de la bénédiction de la neuve église de Flavigny et de sa dédicace à St-Hilaire et à St-Firmin » authentifié par le sceau de l'évêque de Nancy et signé par un certain nombre de personnalités.

"L'an de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dixhuit cent vingt six, le vingt-huit décembre..., la neuve église de Flavigny se trouvant achevée et déjà toute riche des dons d'un bon nombre de ses habitants, sur la demande qui lui en a été faite par M. le curé en son nom propre et en celui de tous ses paroissiens, Monseigneur de Forbin-Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine, a bien voulu se transporter sur les lieux et procéder comme suit à la bénédiction solennelle de la dite église. Sa Grandeur ayant mis pied à terre chez M. le curé, toute la paroisse ainsi qu'un clergé nombreux et une multitude de peuple accourue de tous les environs, de trois ou quatre lieues à la ronde pour assister à cette auguste cérémonie, est venue la chercher processionnellement et la reconduire avec le dais dans l' église des dames bénédictines occupée par la paroisse pendant tout le temps de la reconstruction de son église et où avaient été déposées les reliques de St-Firmin et de Ste-Emérite jusqu'à ce qu'on pût les replacer convenablement dans la nouvelle. Là, Monseigneur, s'étant fait ouvrir les châsses, a fait l a reconnaissance canonique des saintes reliques qu'elles renferment et en a extrait de chacune un petit ossement qu'il a donné à Mesdames les Religieuses Bénédictines pour satisfaire leur dévotion particulière; ensuite de quoi, les châsses ayant été refermées et scellées de nouveau par le sceau épiscopal de Sa Grandeur, la procession est repartie pompeusement, chargée de ces précieux trésors pour aller les déposer dans la neuve église que sa Grandeur allait bénir. Arrivé à la porte du nouveau temple, Monseigneur, entouré de son nombreux clergé, a fait les bénédictions du dehors, puis étant entré, Sa Grandeur a fait de même toutes celles du dedans. L'ancienne église, bâtie avant le neuvième siècle, n'avait été dédiée qu'à St-Hilaire, mais M. le curé au nom de tous ses paroissiens ayant fait observer à Sa Grandeur qu'à toutes les époques on avait reconnu la protection de St-Firmin sur la paroisse, et que son corps devant reposer à perpétuité sur un des autels de la nouvelle église, il convenait de la dédier aussi à St-Firmin et de le donner comme second patron à la paroisse. Sa Grandeur a bien voulu se tendre à un vœu si légitime et si religieux; elle a d'abord placé la neuve église sous l'invocation de St-Hilaire qui en sera toujours le premier patron, et ensuite sous celle de St-Firmin qui en sera, dès aujourd'hui, le second patron. Toutes les bénédictions faites, Monseigneur a célébré les Saints Mystères pontificalement... Ont assisté à cette touchante et mémorable cérémonie une multitude de plus de deux mille personnes accourues de toutes les paroisses voisines et nommément : M. le Comte de Ludres, M. le commandant de la Gendarmerie , M. Jeandel, architecte de la dite église, M. Lamotte, vicaire général du diocèse, MM. Servant, chanoine titulaire, Thonin, Laflize, chanoines honoraires, M. Ferry, supérieur du Séminaire, M. le curé de Ceintrey, le curé de Neuves-Maisons, le curé de Lemainville, le curé de Méréville, d'Ochey, de Tonnoy, M. le Maire et l'adjoint de Flavigny, M. Haussetête, aumônier des Dames Bénédictines, M. Baillard, missionnaire, et M. Fivel Franck, entrepreneur de l'église nouvellement bâtie, qui tous ont bien voulu signer le présent procés-verbal, dressé par nous, curé du lieu pour en perpétuer la mémoire. Ce document est complété par un second qui a trait essentiellement à la reconnaissance des reliques de St-Firmin et de Ste-Emérite. La nouvelle église est donc ouverte au culte. Mais son histoire ne fait que commencer... Au cours de ses cent cinquante années, elle connaîtra bien des aménagements, bien des transformations. Elle sera l'objet de nombreuses escarmouches entre le conseil municipal et le conseil de fabrique. Nous en retrouvons les échos, parfois amusants, à partir de 1831, dans le : « Registre contenant les délibérations du Conseil et du Bureau des Marguilliers de la Fabrique de Flavigny ".

Aménagements et transformations Dès 1833, le conseil des Marguilliers envisage de construire un maître-autel en marbre et de relever de deux marches le pavé du chœur. Mais ce projet ne verra le jour qu'en 1846. A cette date, sera réalisé non seulement le maître-autel, mais également les boiseries et les stalles du chœur, ainsi que la chaire à prêcher, aujourd' hui disparue et qui s'élevait contre le mur de gauche de l'église. Entre temps, on avait aménagé la sacristie en y installant un buffet, un chapelier, un vestiaire, un confessionnal et en couvrant les murs d'une boiserie. Ces travaux étaient terminés en 1834, comme en témoigne l'inscription qui surmonte la porte de la sacristie. D'âpres discussions opposèrent le conseil municipal et le conseil de fabrique à propos de travaux entrepris aux portes de l'église. Il y eut même un procès engagé par la commune. Tout finit par s'arranger et la plainte déposée fut retirée. Autre discussion pour l'entretien... des cordes des cloches ! Là aussi, on transigea : le conseil de fabrique prit à sa charge l'entretien des deux petites cloches et la commune fournira la corde pour la grosse !

Les orgues furent aussi un sujet de litige. Le 14 septembre 1843, le conseil de fabrique écrit au préfet : «Le dit conseil a l'honneur d'exposer à Monsieur le Préfet qu'il a été tout surpris d'apprendre qu'un jeu d 'orgues qui doit coûter, y compris la tribune, au moins treize mille francs va être placé dans l'église de Flavigny et cela sans la moindre participation du conseil de fabrique qui n'a nullement été consulté... Les orgues seront tout de même installées, mais le conseil de fabrique refusera de payer l'organiste. La commune votera une subvention qui sera d'ailleurs supprimée dès 1848. Le 30 mars 1856, une demande de secours est adressée au conseil municipal : "Le Conseil de Fabrique de Flavigny déplore depuis longtemps le mauvais état des orgues qui se détériorent tous les jours de plus en plus par le seul fait de l'inaction forcée où elles se trouvent faute de ressources de la part de la fabrique pour pourvoir au traitement d'un organiste, puisque depuis 1848 le conseil municipal a refusé de contribuer à l'entretien d'un organiste; les orgues sont restées muettes et exposées à toutes les dégradations que le temps, le manque d'exercice et la poussière occasionnent toujours en pareil cas..." La commune accordera une subvention de 200 F. En 1861, sont ouverts les deux œils de bœuf qu'on aperçoit sur la façade. Les paroissiens qui ont loué des places à la tribune se plaignent, en effet, de l 'obscurité qui règne dans la dite tribune. Mais c'est après la guerre de 1870 que s'i mposa la nécessité de travaux beaucoup plus importants. Le plafond de l'église menaçait de s'effondrer, les poutres de la travée avaient une trop grande portée et commençaient à pourrir (1). Pour remédier à cet état de choses, on décida de remplacer le plafond par une voûte, en divisant la nef en trois compartiments dont une nef centrale et deux collatéraux. Les plans de l'architecte sont datés du 15 décembre 1875, le devis de l'entrepreneur, du 25 avril 1876 et l'approbation du préfet, du 8 mars 1877. Ainsi pouvait commencer la restauration qui allait donner à l'église de Flavigny l'aspect qu'elle a gardé jusqu'à nos jours. Les fenêtres du chœur et de la nef furent remaniées et les vitraux remplacés. (1) Ce fait est signalé dans le procès-verbal de la visite canonique de l'église, le 26 juin 1873; procès-verbal signé par le curé de Saint-Nicolas : Louis-Noël. 1906 fut une année douloureuse... « L'an mil neuf cent six, le lundi douze mars, à dix heures du matin, en présence de MM. Denis, curé; Henri Colin, Hilaire Roussel, Charles Aubry et Charles Moreau, membres du Conseil de Fabrique; assistés de M. Besson, commissaire de police délégué à cet effet et de la force armée destinée à assurer l'exécution de la loi; après avoir entendu la lecture de la protestation ci annexée de M. le curé Denis et l'ouverture des portes, Nous soussigné Odic, percepteur de Laneuveville... avons procédé à l'inventaire descriptif et estimatif des biens de toute nature détenus par la fabrique paroissiale de Flavigny-sur-Moselle... » Les archives paroissiales possèdent toujours un exemplaire de cet inventaire détaillé. Seul échappa à cet inventaire "un autel en pierre polychrome surmonté d'un groupe grandeur nature représentant N. D. de la Compassion". Cet autel fut revendiqué comme lui appartenant par la supérieure des dames bénédictines. -Le 09 décembre de la même année, le Conseil de Fabrique se réunit pour la dernière fois, sous la présidence de M. Henri Colin. La loi du 09 décembre 1905 met fin à son existence. Il termine la séance "en protestant à l'unanimité de son attachement au Souverain Pontife et en affirmant que tous ses membres se conformeront entièrement et toujours aux décisions qui leur seront transmises par leur Evêque". -Le 12 août 1907, une ordonnance de l'évêque de Nancy nomme comme membres du Conseil paroissial MM. Henri Colin, Charles Aubry et Charles Moreau. Notre église allait connaître encore quelques aménagements mineurs. Le 25 août 1917, M. l'abbé Piermay demandait au Conseil Municipal l'autorisation de faire installer l'éclairage électrique. Sur la réponse favorable du conseil, les travaux commençaient le 1er octobre 1917 pour s'achever fin novembre. Il en coûta la somme de 959,30 francs. Quelques années avant la guerre de 39-45, M. l'abbé Fontaine fit refaire les portes intérieures de l'église et placer les fonts baptismaux ainsi que les deux bénitiers à l'entrée. Sous l'impulsion de Monsieur l'abbé Gasser furent réalisés : l'électrification des cloches, la sonorisation de l'église, la mise en place du chauffage actuel, enfin l'aménagement du chœur avec son revêtement de marbre. Il nous reste à compléter cet ensemble en installant un autel pour remplacer l'autel provisoire d'aujourd'hui. Nous avons choisi le bois... un beau chêne massif qui sera à son aise dans le cadre des boiseries et des stalles du chœur et nous l'entourerons d'un mobilier du même style à l'usage des enfants de chœur et du lecteur... en attendant, sans doute, d'autres aménagements lorsqu'ils se révéleront nécessaires. Car, comme toute maison, une église est chose vivante et chaque génération y laisse sa trace...

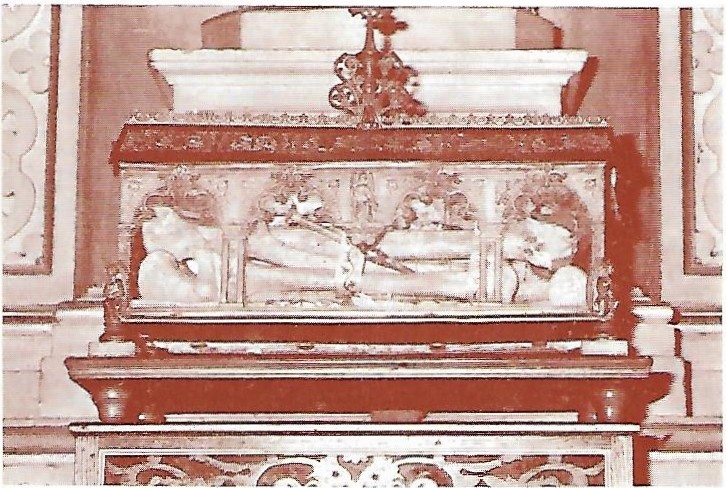

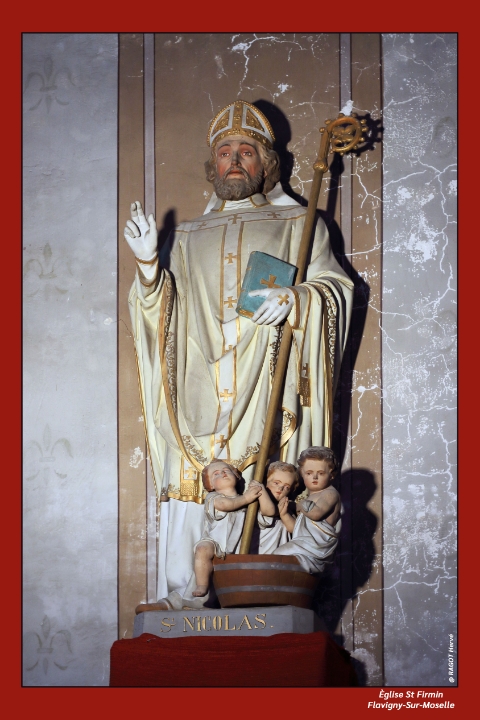

Les reliques de Saint-Firmin et de Sainte-Emérite On ne peut parler de l'église de Flavigny sans faire mention des reliques qui y sont déposées : celles de Saint-Firmin sur l'autel de Saint-Joseph et ce!les de Sainte-Emérite sur l'autel de la Vierge. Selon les renseignements donnés par le chanoine Dédenon, dans son "Histoire du Prieuré bénédictin de Flavigny-sur-Moselle», le moine Himbert demanda pour Flavigny le corps de Saint-Firmin qui venait d'être découvert à Verdun en même temps que celui de Saint-Vanne. La translation du corps du saint eut lieu en 964. Comme le prieuré n'avait pas encore de chapelle, la châsse fut déposée dans l'église paroissiale Saint-Hilaire. C'est seulement dans le deuxième quart du XIème siècle (1025-1050) que fut construite la première chapelle du Prieuré et que les reliques de Saint-Firmin y furent déposées. Elles devaient y rester jusqu'à la Révolution, sauf pendant une courte période de la guerre de Trente Ans. Par précaution, la châsse de Saint-Firmin fut d'abord cachée à Nancy chez la sœur du prieur Claude d'Arbois, puis confiée à la Visitation. A partir de la Révolution, les archives de la paroisse conservent des documents précieux. Et tout d'abord le récit de la découverte des reliques dans l'ancienne église paroissiale. L'an mil sept cent quatre vingt quinze, troisième année de la République Française, les reliques de St-Firmin, septième évêque de Verdun, transférées dans l'église paroissiale de Flavigny depuis la suppression de l'abbaye du même lieu, ont été trouvées dans le caveau de la dite église paroissiale dessous le grand autel; elles y avaient été déposées à l'époque où on s'est emparé des ornements précieux dont la piété des fidèles avait orné les lieux saints et notamment de la châsse où reposait le corps de ce saint évêque.

Les ossements étaient dans une caisse de bois de sapin mal fermée, un sac de peau couvert de soie rouge les enveloppait. La même caisse contenait trois petits sacs de la poussière des os du saint évêque. On y a remarqué des lambeaux de papiers écrits, dont on n'a rien pu déchiffrer; c'était peut-être les restes des procès -verbaux de l'authenticité des dites reliques... Le dix-sept mai de la même année, les citoyens Jean-François Poirson, officier municipal de la commune de Flavigny, Joseph Orian, aussi officier municipal, Nicolas George, agent national, François Garé, secrétaire greffier de la commune, Louis Hergué, aubergiste au dit lieu, François Roussel, fabricant d'eau de vie, et Jacques Perret, chirurgien désigné à cet effet, dont plusieurs avaient été témoins lorsqu'on déposa les reliques dans le caveau et en avaient fait la reconnaissance lorsqu'on les a retirées, ont assisté à l'inventaire que j'ai fait faire des dites reliques. "En conséquence de la vérification ci-dessus et des témoignages qui m'ont été donnés, je soussigné, prêtre catholique du diocèse de Nancy , en vertu des pouvoirs qui m'ont été accordés à cet effet par l'Ordinaire, j'ai jugé convenable d'exposer les dites reliques à la vénération des fidèles, ce qui a été exécuté selon l'ancien usage dans le local où on s'assemble à Flavigny pour les cérémonies religieuses". Ce document porte les signatures des témoins et le sceau du conseil de la commune. Un autre document nous apprend que le 17 mai 1811, les reliques furent déposées dans une nouvelle châsse par Nicolas Fischer, curé de Flavigny et de Richardménil , en présence de Joseph Daime, prêtre, de Léopold Roux, curé de Lemainville et de MM . Clément, maire, Vuillaume, Hergué, Poirson , George, Jolain, Orian et Bonnaire, qui ont tous signé le procès-verbal. Ce reliquaire était en bois, puisque le 26 septembre 1821, le curé de Saint-Nicolas-de-Port vient poser de nouveaux scellés sur la châsse, «les anciens sceaux ayant été rompus par l'effet du bois mal sec employé à former la châsse» (archives paroissiales). Confiées à la chapelle du Prieuré pendant la construction de la nouvelle église, les reliques furent rapportées solennellement à la paroisse par Mgr de Forbin-Janson, qui rétablit ensuite l'ancienne Confrérie de St Firmin, par une ordonnance en date du 4 mai 1828. En 1856, on fait une nouvelle fois l'inventaire des reliques et le 23 mai 1860, le vicaire général de Nancy, Jean-Baptiste Gérard, vient prélever le tibia gauche «pour être offert à Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de Verdun" qui avait demandé une parcelle des reliques pour sa cathédrale.

Le 23 mai 1874, l'abbé Gondrexon, curé de Flavigny, dépose les reliques dans de nouvelles châsses "dont l'élégance et la richesse seront en rapport avec les précieuses reliques qu'elles contiennent" (registre des délibérations du Conseil de Fabrique : p. 143). Les reliques de Sainte-Emérite, vierge et martyre, avaient été envoyées de Rome, en 1751, à Dom Cellier, prieur de Flavigny pour le remercier de son ouvrage : "Histoire Générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques"· Elles furent sans doute sauvées comme les reliques de Saint Firmin par des habitants de Flavigny, au moment de la Révolution. On re trouve leur trace dans les archives de la paroisse, en 1806. Le lundi 25 août, le vicaire général Brion se rend à Flavigny, sur l'invitation de l'abbé Fischer : «à l'effet d'y reconnaître une boite qu'on disait avoir été exposée à la vénération publique dans l'église du monastère des Bénédictins, comme contenant des reliques de Ste-Emérite, Vierge et Martyre, et permettre, s' il y avait lieu, qu'elles fussent de nouveau exposées à la vénération publique... "... il nous a été présenté une caisse carrée en bois, recouverte dans toute son étendue d'une toile cirée brune, recousue d'un fil blanc dans toutes les extrémités, le tout lié d'un cordon de fil fixé sur la toile avec des sceaux de cire rouge".

Dix siècles se sont écoulés depuis le jour où la vieille église Saint-Hilaire accueillait les reliques de Saint-Firmin. Les moines du Prieuré les ont vénérées pendant huit cents ans. Mais quand elles furent menacées dans les temps difficiles de la Terreur, les paroissiens de Flavigny les ont sauvées. Maintenant que les moines ont laissé la place aux centaines d'enfants des Etablissements de l'Office d'Hygiène Sociale, les reliques sont revenues vers l'église paroissiale, fille de celle qui les avaient reçues. Les siècles passent; les hommes changent : les pèlerinages et les processions n'ont plus cours. Parfois les enfants s'étonnent : ils ne comprennent pas que l'on garde ainsi ces "vieux ossements". Pour nous, cette présence peut avoir une double signification : elle nous rappelle que Flavigny a une longue histoire et que nous sommes les héritiers de toutes les générations qui ont vécu et peiné dans cette vallée - elle nous dit également qu'à travers cette histoire, l'Eglise a été présente : étroitement dépendante des religieux du Prieuré pendant de longs siècles, la paroisse a assuré la relève en s'adaptant sans cesse aux besoins nouveaux. A nous maintenant , il appartient de maintenir cette présence humaine et chrétienne. Lieu de rencontre où l'on célèbre les événements heureux et douloureux de la vie, l'église est la maison de tous. Elle est signe d'unité : mais elle ne prendra tout son sens que par notre volonté de construire autour d elle une communauté vivante et dynamique.

Liste des curés de Flavigny depuis la construction de la nouvelle église :

Cette page est tirée de la plaquette conçue et éditée à l'occasion du 150ème anniversaire de l'église (1976), à l'initiative de l'abbé Félix Laurent, curé de la paroisse et de M. Pierre Noisette. Renseignements aimablement communiqués par Madame Françoise Gillot. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||